«لن يسكت الغرب عن أعوانه أبدًا. والمهر يغلو إذا ما عز من خطبا

غدًا يزور ضيوف قبلنا نزلوا. (ببورسعيد) فذاقوا عندها الكربا

ماذا تحذنا لهم من حيطة فلهم، ناب وظفر رهيب كلنا نشبا

بلى، سيصلون نيرانًا مؤججة، من فتية وهبوا السودان ما وهبا»

شعر: الهادي أدم

يعتبر السودان واحدًا من أغنى البيئات الثقافية وأعمقها، فقد تشكل عبر تفاعل طويل بين الإنسان ومكان واسع التنوع، من ضفاف النيل الخصبة إلى السهول المفتوحة والصحارى الممتدة.. هذا التنوع الجغرافي لم يصنع ملامح الحياة اليومية فقط، بل أرسى أساسًا لتراث كبير ما زال حاضراً في وجدان المجتمع، وتستمد منه الفنون الشعبية والحكايات والشعر السوداني عناصره الأساسية، ويظهر تأثير هذا المكان بوضوح في طبيعة العلاقات الاجتماعية، وفي أنماط السلوك التي يميزها التماسك والهدوء والقدرة على تحويل تفاصيل الحياة الى رموز ثقافية راسخة.

فالحركة الشعرية والابداعية في السودان استمدت لغتها وصورها من هذا التكوين والمزيج الرائع، ومع انتشار الفنون الشعبية وطقوس الاحتفالات الشعبية، يبرز السودان كواحد من البلدان الذى حافظ على تراثه والذي لا يزال يمارس جزءًا كبير منها في الحياة اليومية حتى الوقت الراهن، ومن الرواية إلى الشعر، وحتى الطقوس والممارسات التي تصاحب عادات دورة حياة الإنسان بما يشكل هوية ثقافية مميزة بين الشعوب.

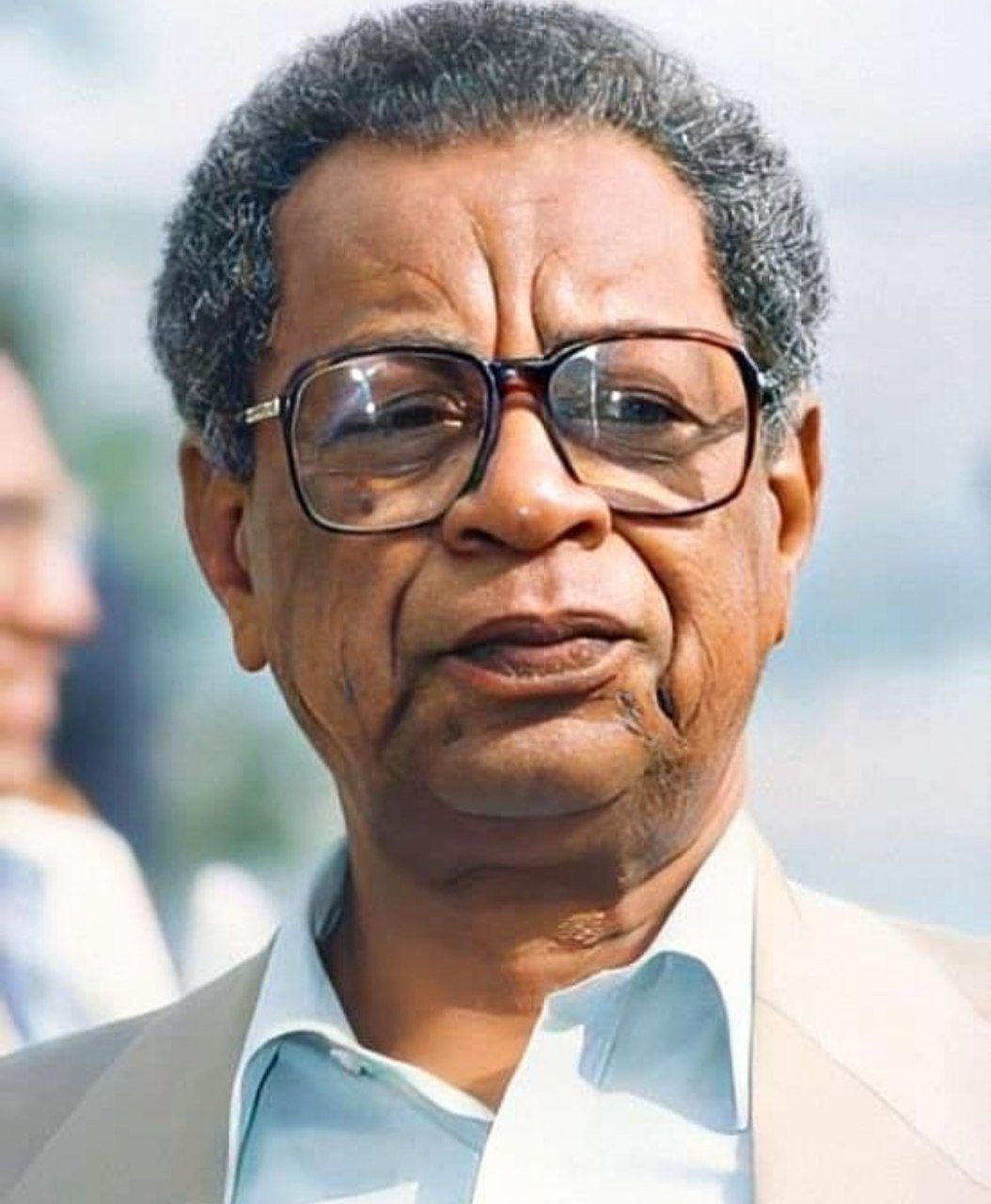

الطيب صالح.. السودان يتنفس بين السطور

في قلب السودان، حيث يمتد النيل الأزرق بامتداد لا ينتهي، وتتراص السهول والنخيل، وتهب الرياح محملة برائحة الأرض والطين والماء، ولد الطيب صالح الذي استوعب كل ألوان هذا المكان.. السودان عنده ليس مجرد خلفية للأحداث، بل هو كائن حيّ، يراقب، ويشهد، ويؤثر في الشخصيات ويرسم ملامح الصراع والهوية.

الروائي السوداني الطيب صالح اعتلى سلم الشهرة من خلال روايته «موسم الهجرة إلى الشمال»، ولطالما تم وصفه من قبل النقاد والأدباء العرب بعبقري الرواية العربية، جاء من بيئةٍ زراعيةٍ فقيرة ذات خلفيةٍ تعليميةٍ دينية بسيطة. بدأ الطيب صالح روايته في حديث يصف فيه البيئة والحياة الريفية التي نشأ فيها، وفي الفترة التي سيطر فيها النقد الاجتماعي لواقع الحياة الاجتماعية السيء إلى جانب الأدب الملتزم جاء الطيب صالح ليكسر هذا النمط من خلال معتقداته وأفكاره الاستثنائية النابعة من خلفيته الثقافية وتنشئته الدينية.

بعد عمله في التدريس، عمل في الصحافة والإذاعة، بعدها أخذ فى الكتابة وتأليف بعض الأعمال الأدبية التي لاقت استحسانًا وشهرةً سريعين، وتم ترجمه روايته إلى أكثر من 30 لغة.

التقاء المكان مع الموروث الشعبي

في روايته الأشهر "موسم الهجرة إلى الشمال"، يظهر السودان بكل ثرائه الطبيعي والثقافي: القرية النيلية، الفضاءات المفتوحة، الأزقة والطين، وجوهر الحياة اليومية، هنا يلتقي المكان بالموروث الشعبي والعادات؛ والأعياد، والأعراف الاجتماعية، والقصص الشفوية، وطقوس النهر، كلها تشكل خلفية حية للشخصيات، وتضفي على السرد طابعًا إنسانيًا متجذرًا في الواقع.

الشخصية الرئيسة في الرواية -مصطفى سعيد - ليست منفصلة عن المكان، بل تشكل نتاجًا له، نبعًا من القرية، ونشأة وسط البيئة السودانية التي غرست فيه وعيًا متشابكًا بين التقليد والانفتاح، بين الأصالة والرغبة في التجربة الغربية. السودان هنا هو الأرض التي تهب شخصية الرواية توازنها النفسي، وترسم حدودها الأخلاقية والاجتماعية، بينما البيئة الشعبية من عادات وأغاني وحكايات القرى تمنح السرد إيقاعًا حيويًا يربط بين الفرد والمجتمع.

الوطن مصدر للحياة والوعي والجمال ومخزون ثقافي لتقاليد خالدة ومعتقدات راسخة وحكايات شفهية وطبيعة لا تفصل الإنسان عن الأرض

فالمكان ليس فقط فضاءً للوطنية، بل إنه ميدان للهوية الإنسانية والاجتماعية، نجد السودان مسرحًا للقرية النيلية، للأعراف الشعبية، ولإيقاعات الحياة اليومية، حيث تترابط البيئة الطبيعية بالثقافة والعادات الشعبية، والشخصيات هنا تتشكل بفعل البيئة، فتاريخ النهر، وعادات الناس، وأغاني الحصاد، وحتى طقس الزفاف والمواليد، تتحول إلى عناصر بنيوية للرواية، تمنحها عمقًا روائيًا ورؤية فلسفية للحياة.

وفي أعماله الأخرى، مثل "عرس الزين" و"دومة ود حامد" و"موسم الهجرة إلى الجنوب"، يستمر الطيب صالح في إبراز السودان كشخصية فاعلة: الأرض تراقب، النهر ينساب، الناس يتنفسون التاريخ ويعيشون الأعراف. الشيوع بين القرية والمدن، وبين الماضي والحاضر، يخلق نسيجًا ثقافيًا غنياً، حيث يصبح الموروث الشعبي والعادات اليومية جزءًا من الحبكة والسرد، ويتحول الوطن إلى شخصية ثانية، تستجيب للأحداث وتؤثر في مصائر الأبطال.

بهذه الطريقة، يظهر السودان في أعمال الطيب صالح ليس فقط كخلفية جغرافية، بل كمصدر للحياة والوعي والجمال، وكمخزون معرفي وثقافي غني: تقاليد، معتقدات، أغاني، حكايات شفهية، وطبيعة لا تفصل الإنسان عن الأرض، بل تجعل منه جزءًا من التاريخ والحكاية، تمامًا كما فعل الهادي آدم في الشعر، مع فارق أن الطيب صالح يمنح المكان بعدًا روائيًا عميقًا، يمزج بين الواقع والرمزية والفانتازيا الاجتماعية.

السودان.. البطل الذي يتكلم شعرًا

في السودان، لا يُمكن فصل الشعر عن النيل، ولا الحلم عن رائحة الطمي، فالمكان هناك لا يكتفي بأن يكون خلفية للأحداث، بل يصبح كائنًا حيًا ينبض في الذاكرة والوجدان. السودان بمروجه وأمطاره وغباره وطقوسه الشعبية، هو الحاضن الأول للشعر، والمحرّك الخفي لخيال مبدعيه، ومن بينهم الشاعر الهادي آدم الذي لم يكتب عن وطنه فحسب، بل كتب من داخله، كمن يستنطق الأرض نفسها لتتكلم بلسانها.

فالمكان في السودان ليس ساكنًا، إنه يتحرك في الإيقاع، ويتكلم بلسان الجماعة. من بورسعيد إلى كرن وأبّبا تمتد الجغرافيا في قصيدته لتتسع من الوطن الصغير إلى الوطن العربي الكبير، فيتماهى الانتماء بالمصير، وتتحول أرض السودان إلى رمز للمقاومة والكرامة الإنسانية.

تبدو الطبيعة السودانية في شعره امتدادًا لعالم طفولته الأولى؛ حيث النيل الأزرق يشق البلاد مثل جرحٍ جميل، وحيث السهول الواسعة والقرى الطينية تصوغ علاقة الإنسان بالبساطة والكرامة. في مثل هذا المكان يولد الوجدان الجمعي الذي يُغذي الشعر، ويصوغ معنى الانتماء.

فالوطن عند الهادي آدم ليس فكرة مجردة، بل هو تجسيد لمكانٍ يعيش فيه التاريخ إلى جوار الأسطورة؛ حيث تختلط الحكمة الشعبية بنبرة الغناء، ويستعيد الشاعر نداء الأجداد الذين سقوا الأرض بعرقهم. لذلك حين يقول في قصيدته «ثوري بلادي»

«هُبّي بلادي، هان الخطب أو صعُبا... في ذمة الله والتاريخ ما ذهبا

إن الزمان ليعطي من يسابقه ..... فإن توانى ارتد ما وهبا

كان الفساد نظاما تستبد به .... يد الفرنجة في أوطاننا حقبا

حتى إذا ذهبوا، طارت مفاسدنا......فوضى، ينافس فيها رأسنا الذنبا

قد بوؤوا الغرب من أوطاننا سكنا...... كأن بينهم من أهله نسبا

حتى غدونا مع الأيام مهزلة.......بين البرية لا عجما ولا عربا»

فهو هنا لا يوجه النداء إلى سلطة أو جيش، بل إلى الأرض نفسها، إلى «بلادي» التي تستنهض الهمم كما تستدعي المطر.

فالمكان في السودان ليس ساكنًا، إنه يتحرك في الإيقاع، ويتكلم بلسان الجماعة. من بورسعيد إلى كرن وأبّبا تمتد الجغرافيا في قصيدته لتتسع من الوطن الصغير إلى الوطن العربي الكبير، فيتماهى الانتماء بالمصير، وتتحول أرض السودان إلى رمز للمقاومة والكرامة الإنسانية.

وإذا كانت السودان في شعر الهادي آدم تنبض ككائن حيّ، يتنفس ويستنهض الهمم، فإنها في روايات الطيب صالح تتحول إلى فضاء متعدد الأبعاد، يسكنه الإنسان بكل شغفه ومخاوفه وتناقضاته، في كلتا الحالتين، يصبح المكان السوداني البطل الحقيقي، بينما يظهر الشاعر والروائي كمن يترجم هذا المكان إلى كلمات، ويروي عن جوهر الحياة فيه.

ففي شعر الهادي آدم، السودان هو النداء والمقاومة والكرامة، المكان الذي يختصر في ألفاظ مثل: بلادي، أوطاننا، أرضنا، ليصبح الوطن مرآة للهوية الوطنية والوجدانية. النيل، السهول، الريف، والمواقع المفتوحة مثل بورسعيد وكرن وأببا، كلها تتحول إلى رموز للقوة والتضحية، فالشعر هنا هو أداة فاعلة لتحريك الوعي، وإحياء الروح الوطنية، ومزج الحدث بالرمز، والوجدان بالواقع.

في خلفية هذا كله، تظل العادات والمعارف الشعبية السودانية ،من الأغاني الجماعية، وطقوس الزار، وأهازيج الحصاد، ومواسم النيل،تشكل نسيجًا روحيًا يجعل من الشعر امتدادًا طبيعيًا للحياة اليومية. فالكلمة في الوعي السوداني ليست زينة لغوية، بل وسيلة للتعبير عن التوازن بين الإنسان والطبيعة، بين الأرض والسماء، بين الماضي والمستقبل.

هكذا يصبح السودان، بكل ما فيه من تضاد ، بين الجدب والخصب، والعزلة والانفتاح، والسكينة والعنفوان، هو البطل الحقيقي في شعر الهادي آدم.

إنه المكان الذي يصوغ أبناءه ثم يعيدهم إلى حضنه شعراء، كما فعل مع الطيب صالح في الرواية، والهادي آدم في الشعر: كلاهما كتب عن المكان لا من خارجه، بل من عمقه، حيث الطمي يختلط بالحلم، والنيل يصير ذاكرة وطن.

يتجلى التقاطع بين الشاعر والروائي في استلهام الموروث الشعبي والعادات والمعارف الشعبية، فكلاهما يقدّم السودان كأرض للذاكرة والتجربة الإنسانية، الهادي آدم في حركته الشعرية يربط بين المكان والحدث والنضال، والطيب صالح في روايته يربط بين المكان والحدث والنفس الإنسانية، وبين الفرد والمجتمع. في كلتا التجربتين، يصبح السودان مرآة للوجود، ويصير الموروث الثقافي والعادات الشعبية أدوات لبناء الهوية وفهم الإنسان في سياقه التاريخي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، يظهر السودان ليس فقط كخلفية جغرافية، بل ككائن حيّ، ومصدر إلهام دائم، وفضاء تتداخل فيه الطبيعة بالعادات، والتاريخ بالخيال، والإنسان بالمكان. بين الشعر والرواية، يتحول الوطن إلى شخصية، تتحدث بصوت النهر والسهول، وتحمل في طياتها كل نبض الحياة: الحلم، الكفاح، الفرح، والخوف، لتصبح تجربة القراءة رحلة في السودان نفسها، قبل أن تكون رحلة في عوالم الشعر أو الرواية.

الممارسات الشعبية في السودان إرث الأجداد محفوظ في ذاكرة الأحفاد

لا يمكن فهم السودان بمعناه الثقافي العميق من دون المرور عبر بوابة تراثه الشعبي، ذلك التراث الذي لا يعيش في المتاحف ولا في الأرشيفات، بل ينبض في تفاصيل الحياة اليومية، ويتجسد في العادات والمعتقدات والطقوس التي تحيط بالإنسان منذ اللحظة التي يفتح فيها عينيه وحتى اللحظة التي يودعه فيها المجتمع إلى العالم الآخر.

فالسودان ليس فقط جغرافيا واسعة ولا تاريخًا سياسيًا متقلبًا، بل هو قبل كل شيء مخيلة اجتماعية متوارثة، صنعتها ضفاف النيل، والسهول الممتدة، وذاكرة القرى التي لا تزال تسمع همس الأجداد في طريقتهم في الحياة أو الممارسات الشعبية كدفن السري، أو رسم علامة الكحل على جبهة طفل، أو طقوس الزواج ودفن الموتى.

تراث حي يُعيد تشكيل دورة الحياة

يُمثل التراث الشعبي في السودان واحداً من أغنى النظم الثقافية في العالم العربي أو الإفريقي، نظراً لتعدد روافده وتنوع مصادره، التي تمتزج فيها الرموز الأفريقية القديمة بالتقاليد العربية والإسلامية والعناصر المحلية المتوارثة عبر القرون، فهذا الإرث الثقافي لا يقتصر على الأغاني والاحتفالات والأزياء، بل يشكل رؤية متكاملة للعالم، تحدد كيفية تعامل الإنسان في السودان مع اللحظات الحرجة في حياته، وما يصاحبها من طقوس وممارسات شعبية من الميلاد، مروراً بالطفولة والبلوغ والزواج والعمل، وصولاً إلى الموت.

وبالرغم من قلة الدراسات التي ترصد الممارسات الشعبية في السودان سواء من حلال الرصد والبحث الميداني والتدوين والتسجيل دراسة العادات، وما يرتبط بالعادات المرتبطة بدورة الحياة تكشف، وهي مادة لا تزال بكرًا في عملية التحليل والكشف عن عمق الثقافة الشعبية في السودان، ولكن القليل منها استطاع أن يرصد مدى عمق تلك الممارسات والتي تعبر عن منطق داخلي عميق يهدف إلى حماية الفرد من المخاطر الحقيقية والمتخيلة، وتعزز التماسك المجتمعي من خلال تلك الطقوس. وعلى الرغم من التطور الطبي والاجتماعي،التكنولوجي سواء في الطب أو التطور المجتمعي في السودان إلا أن بعض تلك الممارسات تظل العديد من هذه الممارسات حاضرة، لأنها تتجاوز البعد العملي لتقدم إجابات ثقافية عن أسئلة الوجود .

يتميز التراث السوداني بغناه وتعقيده، في الوقت ذاته نتيجة الامتزاج بين الحضارات القديمة والمعتقدات الأفريقية والمرجعيات العربية والإسلامية وذاكرة الحياة اليومية للناس في المدن والأرياف والقرى النهرية، لذا، لا يمكن النظر إليه كمجرد مظاهر فولكلورية للتزيين أو التوثيق السطحي، بل يجب اعتباره نظاماً معرفياً كاملاً ينظم علاقة الإنسان بجسده، وبالطبيعة، وبالخير والشر، وبالولادة والموت، وبالمعلوم والمجهول.

يصبح الدخول إلى عالم الممارسات الشعبية السودانية أشبه بالعبور إلى طبقات عميقة من الوعي الجمعي، طبقات تتداخل فيها الحكمة بالخوف، والعلم بالتجربة، والدين بالأسطورة، لتصنع نظاما رمزيًا يقوم بدور الطبيب والمعالج ورجل الدين والحارس في آن واحد.

هذه الممارسات ليست مجرد عادات بقيت من الماضي، ولا مجرد فولكلور يحتفى به في المناسبات، إنها لغة اجتماعية كاملة، تحاول عبر طقوس بسيطة أحيانا ومعقدة أحيانا أخرى أن تضع الإنسان في علاقة متوازنة مع عالم مليء بالقوى التي لا يراها. ولذلك فإن أهمية هذه العادات لا تكمن في غرابتها ولا في فرادتها فقط، بل في قدرتها على كشف الطريقة التي يفكر بها الناس، وكيف يواجهون هشاشتهم، وكيف يحولون الخوف إلى معنى، والقلق إلى فعل، والولادة والموت إلى محطات رمزية لا يمكن تجاوزها دون طقوس.

وكلما تعمقنا في قراءة هذا التراث، اكتشفنا أن وراء بساطة الممارسات سرديات ضخمة تأخذ من التاريخ الافريقي القديم، ومن الروح العربية، ومن التصوف الإسلامي، ومن الأساطير المحلية ما تحتاجه لبناء منظومتها، لهذا يبدو التراث السوداني أشبه بنسيج حي، يتحرك ويتجدد ويقاوم الاندثار، ويُعيد تشكيل نفسه مع كل جيل دون أن يفقد روحه، وهنا لابد أن ينتبه الباحثون وعلماء الأنثروبولوجيا إلى ضرورة جمع وتحليل ما تبقى من تلك العادات والموروثات الشعبية والتي تعاني من الاندثار في ظل الظروف الراهنة، لا تقدّم فيه انبهارا ولا ادانة، بل تفكيكا وفهما ووعيا بوظائفه، وبما يقدمه وما يخفيه، وبما يضيف للحياة وما ينتقص منها.

طقوس السودان من الميلاد إلى الزواج

يعد التراث السوداني غنيًا في جميع مراحله منذ لحظات الميلاد الأولى وحتى الزواج، فيمر الإنسان بالكثير من الطقوس والممارسات الشعبية التي يمتزج فيها الغناء مع الممارسة مع الطقس، من الاعتقاد بالسحر والخرفات، لطقوس الخلاص وطردت الأرواح الشريرة، طقوس السماية، وحبس النفساء، ولرضاعة والفطام، والزينة، وتغير الأسنان، والألعاب الشعبية وأغاني الميلاد والزواج، وفي السطور التالية سنأخذ القارئ في رحلة عبر هذا الإرث والموروث الثقافي.

تعتبر الممارسات الشعبية في السودان هي الأكثر تعقيداً في المنطقة، وتجسد عادات دورة الحياة في السودان، من الحمل إلى الزواج، وتحمل في طياتها سرديات متوارثة عن الدفاع والبقاء والحفاظ على الهوية.، كما يجسد هذا التراث شبكة معقدة من الطقوس والرموز التي تمنح الإنسان الإحساس بالأمان والقدرة على مواجهة المجهول.

فالحمل، لا يُنظر إليه كحدث بيولوجي فحسب، بل كحالة وجودية تجعل المرأة والجنين عرضة لقوى خفية، ما يفسر انتشار طقوس المشاهرة والممارسات الرمزية التي تهدف إلى حماية الحياة الجديدة، ففي كل مرحلة من مراحل الحمل كل عادة، تحمل منطقاً داخلياً متسقاً يعكس رؤية المجتمع للعالم وللعلاقات بين الإنسان والكون، حيث يمتزج الرمزي بالعملي، والغيب بالواقع، في لوحة حية من الثقافة الشعبية السودانية.

فمنذ اللحظة الأولى للحمل، تدخل المرأة في دائرة الطقوس، و يُنظر إليه كحدث وجودي يجعل المرأة والجنين عرضة لاختراق القوى الخفية، لذلك تظهر طقوس المشاهرة، حيث قد تُقام جنازة رمزية لعظام الحمار، تبكي فيها النساء وتولول كأن الفاجعة حقيقية، لخداع الحسد ومنع القوى الغيبية من الإيذاء، والزوج نفسه يخضع لمحظورات صارمة، مثل منع إراقة الدم، لأن ذلك قد يخل بالميزان الكوني المحيط بالمرأة، هذه الممارسات تكشف منطقاً داخلياً يقوم على ضبط التوازن بين الإنسان والقوى الغيبية، حيث الحمل ليس مجرد حدث بيولوجي، بل عملية تعيد ترتيب علاقة المرأة بالعالم.

ممارسة المشاهرة

ومن بين تلك الممارسات المشاهرة والتي قد تصاب بها المرأة وهنا يجب أن تبحث عن عظام لحمار قد مات منذ عام، ويتم لف هذه العظام في خرق يجعلها تشبه الجنازة، ويتم استدعاء النساء من الجيران ويقمن بالبكاء والنواح على هذه اللفة فيما يشبه الجنازة، ويتم ذلك بجدية وحماس ويقلن وهم يبكين ويصرحن " يا ود أم كيشونة.. نحن نبكي عليك" بعد ذلك يتم دفن العظام في احتفال جنائزي، في حوش المنزل ويرش الماء على هذه الجنازة الوهمية .

ولحماية الزوجة الحامل هناك تابوه "إراقة الدم" حيث لا يراق الدم ولا يتم قتل أي حيوان خلال فترة الحمل، وإلا ستفقد الزوجة حملها، وهناك تعويذ الفلكي وهي عبارة عن ثلاث تعاويز ومنها البخرة ، والحجاب، والمحاية وهي عبارة عن بعض الآيات القرآنية التي تكتب بقلم البوص ويتم غمسه في حبر مصنوع من الرماد المخلوط بالماء والصمغ العربي ثم تغسل هذه الآيات بالماء وتوضع في وعاء ثم تقوم المرأة الحامل بشرب هذا الماء المقدس في اعتقادهم أن تحميها خلال فترة الحمل من كل الشرور.

وهنا يظهر الفكي كمرشد روحي وطبي شعبي ويسمى "البياض"، حيث يستخدم الكتابات القرآنية، ويصنع البحرة للحرق والاستنشاق، ويكتب الحجب للحماية، ليضمن عبور الولادة بأمان. أثناء الولادة، تتحول القابلة إلى رأس الطقس، وتمثل سلطة مستمدة من الخبرة والحدس، وتطلب من المرأة إطلاق "الأصوات المعلومة" لطرد العين، بينما يتم جمع ودفن الدم، وأحياناً الشعر أو قطعة من ملابس الأم، لإبعاد القوى الشريرة.

وخلال الولادة تتجمع النساء ويرددن هذه الأغاني لمساعدة المرأة وتيسر عملية الوضع عليها

«يا حلال الحاملا

من غلاماً جاهلا

البجيب الضيق

هو البجيب الفرج

جبريل ناجي ربه وجا

وجاب الفرج (الأمل) من السما

يحلها الما بدور جزا

يا حلال حلها

يا بلال بلها»

كما أن هناك بعض الطقوس الأخرى التي تمارس بعد الولادة ومنها طقس "الجرتق"، والذي يمر بعدة مراحل فهناك الجرتق الأول والثاني وطقوس دفن الحبل السري، والكرامة والتي يتم فيها قيام الزوج بذبح حروف أو تيس مباشرة بعد الجرتق ويطلق على عملية الذبح "الحُلالة" هذا بالإضافة إلى طقوس الوقاية من الحسد والتي تمارس إذ حدث للطفل أي مرض بعد ولادته والتي يتم فيها حرق البخور والقاء التعاويذ ومنها

«ياعين يا عينية

دبيتك بيدي دي

دبيب فاطنة بت النبي مو دبية عربية

الما العكر والفلفل الضكر

في عين ما فكر

كان انتايه كان ضكر

النبي نحر ناقته

وانفلت علاقته

سار لحق جماعته

عين الضيغ أحد من السيف – عين المزاح أحد من السلاح

عين الحسود فيها عود – عين العلاني شرا داني

عين الوالد سيف قارض- عين العجوز فيها طابوق

عين العروس تقد التروس- عين المشرط فيها حشرد»

بعد الولادة، تدخل النفساء في مرحلة الأربعين، وتُكرم في الكجرة، لتعيد تقديمها كعروس، بينما الطفل يُعامل ككائن هش لم يتعرف بعد على العالم، ويُحمي من العين بواسطة رسم علامة الصليب بالكحل ودفن سر الذكر قرب البيت وسر الأنثى وسط ضحكات النساء أو في النيل، في مزيج من الرمزي والاقتصادي والاجتماعي.

مع نمو الطفل، تتضح الوظائف التربوية للطقوس اللعب في الحقول لتعلم المهارات والحدود الاجتماعية، الخلوة لتعلم القراءة والكتابة والقرآن على يد الفقي، وطقوس الختان التي تُعلن بلوغ الفرد اجتماعياً، فيما تحمل طقوس الفتيات دلالات العفة والانضباط الجسدي.

وعلى الرغم من قيمة هذا التراث، إلا أن بعض ممارساته تحمل وجهاً نقدياً، إذ يمكن أن تعزز التفاوت بين الجنسين وتفرض قيوداً صارمة على حرية الفرد، خصوصاً على المرأة والطفل. ومع ذلك، من الظلم النظر إلى التراث السوداني بعين الإدانة فقط، فهو شكل آلية دفاع أمام واقع قاسٍ من أمراض وغياب الخدمات الصحية، حيث كان الطقس والعلم الرمزي الوسيلة الوحيدة لتفسير المجهول وحماية الجسد. ومن ثم، يجب قراءة هذا التراث بين الفهم النقدي والاعتراف بما قدمه من حماية واستقرار اجتماعي، وما قد يتركه أحياناً من آثار مقيدة.

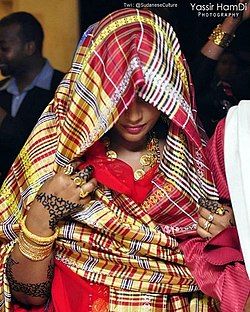

طقوس الزواج

الزواج في السودان ليس مجرد ارتباط شخصين، بل هو رحلة جماعية وروحية تعكس فلسفة المجتمع الشعبي وتربط بين الفرد والأسرة والمجتمع والقوى الغيبية. كل طقس من طقوس الزواج يحمل معنى عميقاً ويربط الماضي بالحاضر، ويعيد ترتيب العلاقة بين الإنسان والكون والمجتمع. تبدأ التحضيرات للزفاف بفترة طويلة قبل اليوم الكبير، حيث تشارك الأسرة في تجهيز العروس والعريس بما يضمن حمايتهم الرمزية ويعزز مكانتهم الاجتماعية، من اختيار الملابس التي تعكس الرموز التقليدية وحماية العروس، إلى وضع الأعشاب والزيوت على شعرها لتعزيز حيويتها وخصوبتها، وأحياناً الاستعانة بالفكي أو الشيخ لأداء حجاب أو قراءة آيات لحمايتها.

بت العشرين من الحور العين

بت التلاتين تسر الناظرين

بت الأربعين بنات وبنين

بت الحمسين يشاورها العارقين

بت الستين عجوز في الغابرين

بت السبعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

الحنة تمثل طقساً مركزياً في الزواج، فهي ليست مجرد نقوش على اليدين والقدمين، بل رموز للحماية من العين والحسد، وتعكس رغبات الأسرة في مستقبل العروس من خصوبة وسعادة واستقرار. الألوان والنقوش ليست عشوائية، فاللون الأحمر يرمز للحياة والطاقة، والأسود أو البني للثبات والحماية، وتُشارك النساء في وضع الحنة لتعزيز الروابط الاجتماعية بين العائلة والجيرة وخلق جو روحاني جماعي، مع اختلاف التفاصيل بين مناطق السودان، ففي النيل تُزين اليدين والقدمين بنقوش هندسية مستوحاة من الطبيعة والمياه.

الجرتق يمثل المرحلة الرمزية للانتقال إلى الحياة الزوجية، حيث ترتدي العروس ثوباً أحمر وتغطى بالحُرز الذهبية ويرش عليها اللبن أو الذرة. الأحمر يرمز للطاقة والحياة، والذهب للحماية والمكانة الاجتماعية، واللبن والذرة للخصوبة والخير. هذا الطقس يعلن انتقال العروس من بيتها الأصلي إلى البيت الجديد، ويضمن حمايتها اجتماعياً ورمزياً، مع اختلاف الإضافات حسب المناطق، ففي كردفان والبحر الأحمر تُضاف الأعشاب والزيوت لحمايتها من الأرواح الشريرة.

أم العروسة جينا ليكي

جبنا النضم الشبيكي

أم العروسة هاكي هاكي

جينا الضهب والحجول سكاكي

نحن النيل العم الوادي

ترانا اسحقوا لينا غادي

عريسنا أب شوره

العريس بنود سورا له الفقود

نحن النيل العم الوادي

ترانا جينا اسحفوا لينا غادي

خلال يوم الزفاف تُردد الأغاني الشعبية والأهازيج ويُقرع النقارة والطبول، لتأكيد قوة الطقس الرمزية وربط العروس والعريس والمجتمع في دائرة الاحتفاء والالتزام الاجتماعي. هذه الأصوات تخلق إيقاعاً رمزياً يوقف الحياة اليومية للحظات ويحوّل الواقع إلى مساحة مقدسة، حيث ينعكس الانسجام بين القوى الطبيعية والاجتماعية. الطعام والزينة يحملان رمزية عميقة، فالعروس تزين شعرها بالحلي الذهبية والأعشاب لتعكس استعدادها للانتقال الاجتماعي والجسدي، ويُقدم الطعام الرمزي مثل اللبن والذرة والتمر والحلويات الخاصة لتعزيز الخصوبة والخير.

العريس يمثل رمز المسؤولية الاجتماعية، فحضوره وتحضير الاحتفال والنقارة والكسرة تعكس قدرة الأسرة على الوفاء بالواجب وحماية العائلة، وإظهار الاستقرار والقدرة على دعم الزوجة الجديدة، الزواج بهذا الشكل ليس فقط احتفالاً بالعروس والعريس، بل يعكس شبكة العلاقات الاجتماعية الكاملة التي تربط الأسرة والجيران والأصدقاء وحتى القوى الغيبية لتأكيد وحدة المجتمع واستمراريته.

الضرب بالسياط

ويعتبر طقس الجرتق من طقوس الزواج وفيه يرتدي العريس يوم العرس الضفيرة والصندل والمحلب على رأسه، ويحمل سيفه أو سوطه فيما يشبه الملوك ويتم ظهرًا بعد الدخلة ويذهب العريس إلى منزل ولدته، ثم يذهب مع اخوته إلى منزل العروس وتغني النساء أغنية البنينة، والتي تقوم فيها بالثناء على العريس ويجلس العريس على "العنقريب" مزين وتفوح منه روائح الدلكة والبخور، ثم ترتفع أصوات الضرب على الدلوكة وتبدأ النساء بالرقص"

وكان الجلد بالسوط جزءًا أساسيًا من طقوس حفلات الزواج وفيها يقف الشباب والرجال المتزوجون لتقي صربات السوط تعبيرًا عن مؤازرتهم للعريس، وتعد هذه الضربات دين على العريس، ويقوم بسدادها عند زواج أصدقائه ، ومن بين الأغاني التي تعبر عن هذا الطقس

حالى وسط البيوت مو طرف

خالي بحر النيل مو سرف

بيكي فوق السوط ما وقف

ضهره متل السار ما رجف

ضرب السوط ما هو حار

كدي جربو الشوتال

تحمل هذه الطقوس معنى فلسفياً، فالزواج تجسيد لدورة الحياة نفسها، انتقال من الطفولة إلى النضج، ومن العزلة الفردية إلى الانخراط في المجتمع، ومن ضعف الجسد وحاجته للحماية إلى قوة ومكانة اجتماعية جديدة.، فكل طقس من طقوس الزواج، من الحنة إلى الجرتق، ومن الأغاني إلى الطعام والزينة، هو لغة مشتركة بين الماضي والحاضر تعيد صياغة معنى الوجود وتؤكد قدرة المجتمع على خلق الأمن والجمال والانتماء.

كما تختلف طقوس الزواج من منطقة إلى أخرى في السودان، ففي مناطق النيل يركز الطقس على رموز الماء والخصوبة والطقوس الجماعية العميقة، بينما في كردفان تُضاف عناصر حماية من الأرواح الشريرة، وفي الخرطوم يمزج الطقس بين الرموز التقليدية والاحتفالات الحديثة، وفي الشمال يركز على الثبات والقوة والاستقرار الاجتماعي مع الأغاني والنقوش التقليدية.

فطقوس الزواج في السودان تمثل رحلة جماعية وروحية تعكس حكمة المجتمع الشعبي وقدرته على مزج الرموز، وتثبيت الهوية، وخلق انسجام بين الإنسان والمجتمع والكون، حيث كل حركة وكل صوت وكل رمز يعيد إنتاج معنى الحياة ويؤكد على قدرة الإنسان على خلق الحماية والجمال والانتماء.

الفنون الشعبية إرث يعاني الاندثار

أما الفنون الشعبية في السودان، والتي كانت تمثل مرآة حية لتنوعه الثقافي والإثني، فتواجه اليوم واقعاً مأساوياً نتيجة الإهمال المزمن ونقص التخطيط والدعم المالي، ففرق الغناء والرقص التي كانت تدهش العالم بإيقاعاتها وطقوسها الخاصة باتت مهجورة، ودار الفنون الشعبية تعاني تحت وطأة الإهمال، وأصبحت جدرانها متهالكة بما يعكس الانحدار الذي أصاب هذا الإرث الوطني المتفرد فمن الرقصة الشهيرة «الكمبلا» و«الصقيرية» الخاصة بالأعراس مروراً برقصة «النحلة» التي تعكس عادات دارفور، و«كسلا» في الشرق، وصولاً إلى عروض «الوازا» الموسيقية التي تضم 14 آلة تقليدية، كلها أمثلة على غنى التراث السوداني الذي يكاد يندثر بسبب هجرة الكوادر المدربة والاكتفاء بعروض محدودة لا تمثل التنوع الثقافي الحقيقي للبلاد.

فالهجرة المستمرة للكفاءات المدربة، والاكتفاء بعدد محدود من الرقصات والآلات التقليدية، يعكس فشل السياسات الثقافية في استثمار الثروة التراثية وحماية ذاكرة الأمة، مما يجعل السودان في خطر فقدان جزء مهم من هويته الثقافية.

إن استعادة الفنون الشعبية تتطلب أكثر من مجرد اعتبارات شكلية، فهي بحاجة إلى دعم مالي واستراتيجي جاد، وتحديث برامج التدريب، واكتشاف المواهب الشابة، وإعادة الحياة إلى الفرق والفعاليات المحلية والدولية، وفتح المجال للباحثين في جمع المادة التراثية وتوثيقها وتسجيلها بشكل علمي واتاحها للباحثين لعمل الدراسات الأنثروبولوجي لدراسة المجتمع في السودان، وأيضًا تسجيل عناصره على قوائم التراث العالمي، أما الفشل الذي قد يؤدي إلى ضياع هذا الإرث الفني لا يمكن تعويضه، وأن ترك السودان بلا أدوات لتمثيل ثقافته الغنية أمام العالم، يجسد تآكل في وجدان الأمة وذاكرتها الجماعية، ما يجعل من إعادة إحياء هذه الفنون قضية وطنية عاجلة تتجاوز أي اعتبار شكلي أو احتفالي.

وبالرغم من تلك التحديات التي تواجه التراث والموروث الثقافي في السودان إلا أن التراث السوداني لا يزال حيًّا ولم يمت، وما يزال يتغير ويتطور ويتحول. وكل ممارسة من ممارساته تحمل قصة مجتمع يقاوم، ويخلق معنى، ويًعيد تشكيل حياته وأن الأجيال الجديدة، حتى حين ترفض بعض تلك الممارسات، فإنها تظل تحملها في وجدانها، وتعمل على إحياء تلك الممارسات وتوريثها للأجيال التي تليها .

وهذا الغني في التراث السوداني يجعله من الموروثات العشبية التي لابد من دراستها وتحليها، لما لها من عمق وصدق وما تحمله من رموز وطقوس وحكايات وفنون شعبية متفردة.

سمية أحمد

0 تعليق